Architektur ist mehr als nur Stein und Mörtel. Sie ist ein lebendiger Ausdruck menschlicher Kreativität, gesellschaftlicher Werte und kultureller Identität. Von majestätischen Kathedralen bis hin zu modernen Wolkenkratzern erzählen Gebäude Geschichten über die Epochen, in denen sie entstanden sind. Sie offenbaren technologische Fortschritte, künstlerische Strömungen und soziale Strukturen ihrer Zeit. Durch die Betrachtung architektonischer Stile können wir die Entwicklung von Gesellschaften nachvollziehen und verstehen, wie sich Kulturen im Laufe der Jahrhunderte gewandelt haben.

Epochale Architekturstile als Zeugen gesellschaftlicher Entwicklung

Jede architektonische Epoche spiegelt die Werte, Technologien und sozialen Strukturen ihrer Zeit wider. Die Evolution der Baustile gibt Aufschluss über die Veränderungen in Gesellschaft, Politik und Weltanschauung. Von der massiven Wehrhaftigkeit romanischer Burgen bis zur himmelwärts strebenden Leichtigkeit gotischer Kathedralen lässt sich der Wandel im mittelalterlichen Europa ablesen.

Romanik: Wehrhaftigkeit und religiöse Macht im Mittelalter

Die romanische Architektur des 10. bis 12. Jahrhunderts zeichnet sich durch massive Steinmauern, kleine Fenster und wuchtige Rundbögen aus. Diese Merkmale spiegeln die unsichere politische Lage und das Bedürfnis nach Schutz im frühen Mittelalter wider. Romanische Kirchen und Klöster demonstrierten die Macht der Kirche als stabilisierende Kraft in einer turbulenten Zeit. Die dicken Mauern und engen Fenster vermittelten ein Gefühl von Sicherheit und göttlichem Schutz.

Der Speyerer Dom, ein Meisterwerk romanischer Baukunst, veranschaulicht eindrucksvoll die Verbindung von weltlicher und geistlicher Macht. Seine imposante Größe und robuste Konstruktion symbolisieren die Stärke des Heiligen Römischen Reiches und die Autorität der Kirche. Die kryptenartige Atmosphäre im Inneren verstärkt den Eindruck einer abgeschirmten, heiligen Sphäre.

Gotik: Himmelwärts strebende Kathedralen der Stadtstaaten

Mit dem Aufblühen der Städte und des Handels im Hochmittelalter entwickelte sich der gotische Baustil. Charakteristisch sind hohe Spitzbögen, filigrane Maßwerkfenster und imposante Gewölbe. Diese Architektur symbolisiert das wachsende Selbstbewusstsein der Stadtbürger und ihr Streben nach Transzendenz. Gotische Kathedralen wie Notre-Dame in Paris oder der Kölner Dom sind nicht nur religiöse Bauwerke, sondern auch Ausdruck städtischen Stolzes und technologischen Fortschritts.

Die gotische Kathedrale verkörpert den Geist einer ganzen Epoche – sie ist ein steingewordenes Abbild des mittelalterlichen Weltbildes und der Sehnsucht nach dem Göttlichen.

Die lichtdurchfluteten Innenräume gotischer Kirchen mit ihren bunten Glasfenstern schufen eine mystische Atmosphäre, die den Gläubigen einen Vorgeschmack auf das himmlische Jerusalem geben sollte. Gleichzeitig demonstrierten die immer höher und filigraner werdenden Konstruktionen das technische Können der Baumeister und das wirtschaftliche Potential der Städte.

Barock: Prachtvolle Repräsentation absolutistischer Herrschaft

Der Barockstil des 17. und 18. Jahrhunderts ist Ausdruck absolutistischer Macht und gegenreformatorischen Eifers. Prunkvolle Schlossanlagen wie Versailles oder die Würzburger Residenz dienten der Selbstdarstellung der Herrscher. Überbordende Verzierungen, dynamische Formen und illusionistische Deckenmalereien sollten die Betrachter überwältigen und die Größe der Auftraggeber unterstreichen.

In der Sakralarchitektur spiegelt der Barock den Triumph der katholischen Kirche über die Reformation wider. Kirchen wie St. Peter in Rom oder die Dresdner Frauenkirche beeindrucken durch ihre opulente Ausstattung und theatralische Inszenierung des Glaubens. Die Verschmelzung von Architektur, Malerei und Skulptur zu einem Gesamtkunstwerk sollte die Gläubigen emotional berühren und die Macht der Kirche sinnlich erfahrbar machen.

Jugendstil: Organische Formen als Ausdruck der Industrialisierungskritik

Als Reaktion auf die zunehmende Industrialisierung und den als seelenlos empfundenen Historismus entwickelte sich um 1900 der Jugendstil. Dieser Kunststil zeichnet sich durch florale Ornamente, geschwungene Linien und eine Vorliebe für natürliche Materialien aus. In der Architektur manifestierte sich dies in Gebäuden, die organisch gewachsen zu sein scheinen und sich harmonisch in ihre Umgebung einfügen.

Architekten wie Antoni Gaudí in Barcelona oder Victor Horta in Brüssel schufen Bauwerke, die der Natur nachempfunden sind und gleichzeitig modernste Technologien nutzen. Die Casa Milà in Barcelona mit ihrer wellenförmigen Fassade oder das Horta-Museum in Brüssel mit seinen fließenden Raumübergängen sind Beispiele für eine Architektur, die sich gegen die Monotonie der Industrieproduktion wendet und stattdessen Individualität und Handwerkskunst zelebriert.

Regionale Bautraditionen und lokale Identität

Während epochale Stilrichtungen oft überregionale Phänomene sind, haben sich in verschiedenen Kulturen spezifische Bautraditionen entwickelt, die eng mit den lokalen Gegebenheiten und Lebensweisen verknüpft sind. Diese regionalen Architekturformen sind Ausdruck kultureller Identität und zeugen von der Anpassung an klimatische, geografische und soziale Bedingungen.

Fachwerkbau in Deutschland: Ressourcennutzung und Handwerkskunst

Der Fachwerkbau, der in vielen Regionen Deutschlands das Stadtbild prägt, ist ein hervorragendes Beispiel für die Verbindung von Funktionalität und kultureller Tradition. Die Konstruktion aus einem Holzgerüst, dessen Zwischenräume mit Lehm, Stroh oder Ziegeln ausgefüllt werden, nutzte die verfügbaren Ressourcen optimal. Gleichzeitig entwickelte sich eine reiche Ornamentik, die regionale Unterschiede und den sozialen Status der Bauherren widerspiegelte.

Städte wie Quedlinburg oder Rothenburg ob der Tauber mit ihren gut erhaltenen Fachwerkensembles sind lebendige Zeugnisse mittelalterlicher Handwerkskunst und bürgerlichen Selbstbewusstseins. Die oft kunstvoll geschnitzten Balken und die variantenreichen Muster der Gefache erzählen Geschichten über Zunftstolz, Wohlstand und lokale Traditionen.

Mediterranes Flachdach: Klimaanpassung und soziale Interaktion

In den Ländern rund um das Mittelmeer hat sich eine Architektur entwickelt, die perfekt an das heiße, trockene Klima angepasst ist. Weiß getünchte Häuser mit dicken Mauern und kleinen Fenstern bieten Schutz vor der Hitze. Das charakteristische Flachdach dient nicht nur als zusätzlicher Wohnraum, sondern auch zur Regenwassersammlung – ein kostbares Gut in trockenen Regionen.

Die Dachterrassen spielen eine wichtige soziale Rolle als Ort der Begegnung und Entspannung. In Städten wie Santorin oder Tunis sind die ineinandergeschachtelten weißen Kuben mit ihren Flachdächern zu einem ikonischen Bild mediterraner Lebensart geworden. Sie verkörpern eine Architektur, die nicht nur funktional ist, sondern auch den Gemeinschaftssinn und die Verbundenheit mit der Natur fördert.

Japanische Holzarchitektur: Harmonie mit der Natur und Zen-Philosophie

Die traditionelle japanische Architektur ist tief in der Zen-Philosophie und dem Respekt vor der Natur verwurzelt. Leichte Holzkonstruktionen mit verschiebbaren Papierwänden ( Shoji ) schaffen fließende Übergänge zwischen Innen- und Außenraum. Die Verwendung natürlicher Materialien und die Integration von Gärten in die Gebäudekonzeption spiegeln das Streben nach Harmonie mit der Umgebung wider.

In der japanischen Architektur manifestiert sich eine Weltanschauung, die Einfachheit, Flexibilität und die Vergänglichkeit aller Dinge wertschätzt.

Tempel wie der Kinkaku-ji in Kyoto oder traditionelle Wohnhäuser mit ihren Tatami-Matten und minimalistischen Einrichtungen verkörpern eine Ästhetik der Reduktion. Die Architektur wird zum Ausdruck einer Lebensphilosophie, die Meditation, Achtsamkeit und die Wertschätzung des Augenblicks in den Mittelpunkt stellt.

Moderne Architektur im Spannungsfeld globaler und lokaler Einflüsse

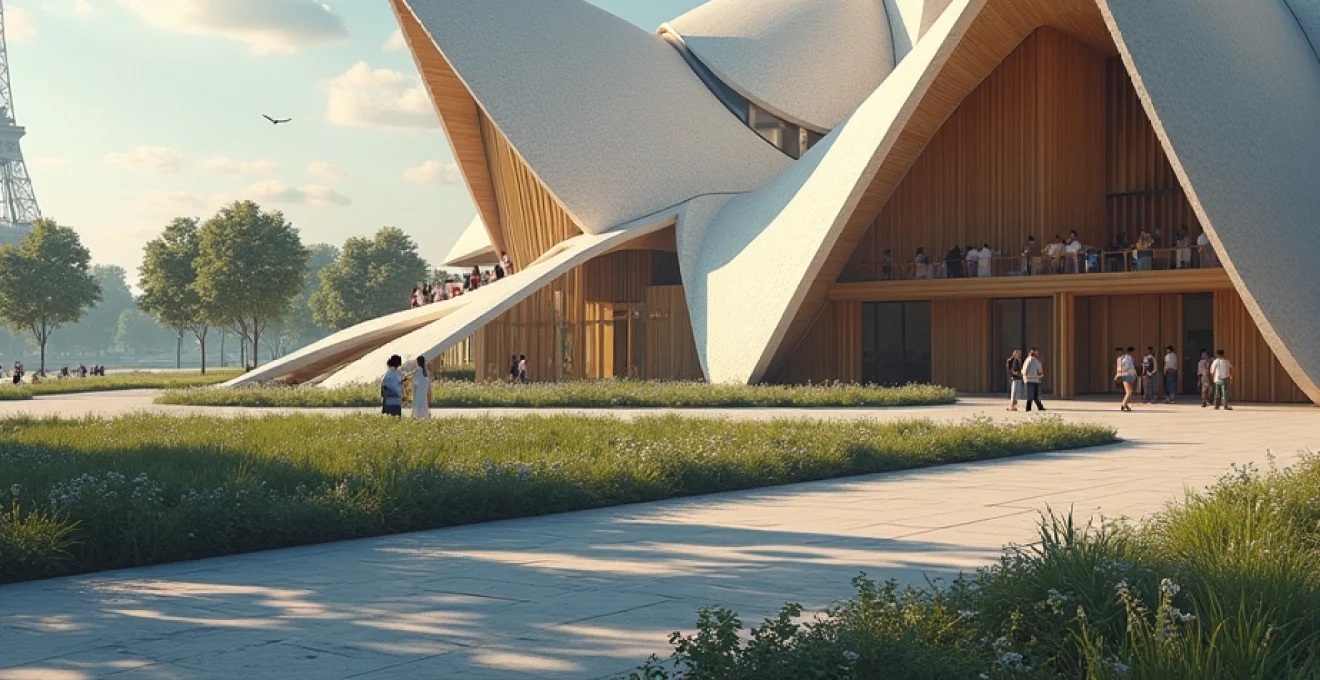

Die Architektur des 20. und 21. Jahrhunderts steht im Zeichen der Globalisierung. Internationale Stilrichtungen wie der Bauhaus-Stil oder der Internationale Stil haben weltweit Spuren hinterlassen. Gleichzeitig gibt es Bestrebungen, regionale Traditionen mit modernen Technologien zu verbinden und so eine zeitgemäße, aber kulturell verwurzelte Architektur zu schaffen.

Architekten wie Tadao Ando in Japan oder Glenn Murcutt in Australien zeigen, wie moderne Formensprache und lokale Bautraditionen zu einer neuen Synthese finden können. Andos Betonbauten mit ihren klaren Linien und der sensiblen Integration von Licht und Natur greifen Elemente der traditionellen japanischen Architektur auf. Murcutts leichte, an den Boden angepasste Konstruktionen reagieren auf die spezifischen klimatischen Bedingungen Australiens.

Die Herausforderung für zeitgenössische Architekten besteht darin, innovative Lösungen für globale Probleme wie Klimawandel und Urbanisierung zu finden, ohne die kulturelle Identität zu vernachlässigen. Projekte wie das Masdar City in Abu Dhabi versuchen, hochmoderne Technologien mit traditionellen Konzepten wie dem arabischen Windturm zu verbinden, um nachhaltige Städte für die Zukunft zu schaffen.

Architektonische Ikonen als Spiegel nationaler Identität

Bestimmte Bauwerke werden zu Symbolen nationaler Identität und verkörpern die Werte und Aspirationen einer Gesellschaft. Diese architektonischen Ikonen prägen das Bild eines Landes nach innen und außen und werden oft zu Touristenmagneten und Wahrzeichen.

Eiffelturm: Technologischer Fortschritt und französischer Nationalstolz

Der Eiffelturm, ursprünglich als temporäres Bauwerk für die Weltausstellung 1889 errichtet, ist zum ultimativen Symbol Frankreichs geworden. Seine kühne Stahlkonstruktion verkörperte den technologischen Fortschritt des industriellen Zeitalters und den Pioniergeist der Belle Époque. Heute steht er für französische Eleganz, Romantik und die Strahlkraft von Paris als Kulturmetropole.

Die Geschichte des Eiffelturms zeigt, wie ein zunächst umstrittenes Bauwerk zum nationalen Heiligtum werden kann. Seine filigrane Silhouette ist weltweit bekannt und ziert unzählige Souvenirs. Der Turm ist nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch ein Beispiel dafür, wie Architektur zum Kristallisationspunkt nationaler Identität werden kann.

Brandenburger Tor: Vom preußischen Machtsymbol zum Zeichen der Einheit

Das Brandenburger Tor in Berlin hat im Laufe seiner Geschichte mehrfache Bedeutungswandel erfahren. Ursprünglich als Triumphbogen und Symbol preußischer Macht errichtet, wurde es während der deutschen Teilung zum Sinnbild der Trennung. Nach dem Fall der Berliner Mauer entwickelte sich das Tor zum Symbol der Wiedervereinigung und steht heute für ein friedliches, vereintes Deutschland.

Die klassizistische Architektur des Tores mit der Quadriga auf seinem Dach verbindet Elemente antiker Baukunst mit preußischem Selbstbewusstsein. Seine zentrale Lage am Pariser Platz macht es zum Dreh- und Angelpunkt wichtiger politischer Ereignisse und Demonstrationen. Das Brandenburger Tor zeigt exemplarisch, wie die Bedeutung eines Bauwerks sich mit den historischen Umständen wandeln kann.

Sydney Opera House: Avantgarde-Design und australische Küstenkultur

Das Sydney Opera House ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein avantgardistisches Gebäude zur architektonischen Ikone eines ganzen Kontinents werden kann. Die expressiven, segelartigen Formen des dänischen Architekten Jørn Utzon greifen die maritime Lage Sydneys auf und schaffen eine einzigartige Verbindung von Landschaft und Architektur.

Trotz erheblicher Kontroversen während der Bauphase hat sich das Opernhaus zum international bekannten Wahrzeichen Australiens entwickelt. Es verkörpert die Dynamik und Zukunftsorientierung der australischen Gesellschaft und gleichzeitig die Offenheit für internationale Einflüsse. Die ikonische Silhouette des Opernhauses ist zu einem Symbol für Sydney und ganz Australien geworden und ziert unzählige Postkarten und Souvenirs.

Das Sydney Opera House verkörpert auch den Pioniergeist und die Innovationskraft australischer Ingenieurkunst. Die komplexe Geometrie der Dachschalen stellte enorme technische Herausforderungen dar und trug zur Entwicklung neuer Computertechnologien im Bauwesen bei. Heute ist das Opernhaus nicht nur ein kulturelles Zentrum, sondern auch ein Beispiel dafür, wie kühne architektonische Visionen das Image einer ganzen Nation prägen können.

Nachhaltigkeit und Klimawandel in der zeitgenössischen Architektur

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Architektur zunehmend mit den Herausforderungen des Klimawandels und der Notwendigkeit nachhaltiger Lösungen auseinandergesetzt. Zeitgenössische Gebäude spiegeln das wachsende Umweltbewusstsein und die technologischen Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energien und ressourcenschonenden Bauweisen wider.

Architekten wie Norman Foster oder Shigeru Ban haben Konzepte entwickelt, die ökologische Nachhaltigkeit mit ästhetischem Anspruch verbinden. Fosters Gherkin in London beispielsweise nutzt eine aerodynamische Form und natürliche Belüftungssysteme, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Bans Verwendung von recycelten und nachwachsenden Materialien wie Papier und Bambus zeigt neue Wege im ressourcenschonenden Bauen auf.

Die Integration von Photovoltaikanlagen, Gründächern und Regenwassernutzungssystemen in die Architektur ist inzwischen weit verbreitet. Gebäude werden zunehmend als ganzheitliche Ökosysteme konzipiert, die Energie produzieren, Wasser aufbereiten und ein gesundes Innenraumklima schaffen. Diese Entwicklung spiegelt den gesellschaftlichen Wertewandel hin zu mehr Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit wider.

Die Architektur des 21. Jahrhunderts muss Antworten auf die drängenden Fragen des Klimawandels und der Ressourcenknappheit finden. Nur so kann sie ihrer Verantwortung für kommende Generationen gerecht werden.

Projekte wie das Bosco Verticale in Mailand, ein vertikaler Wald auf Hochhäusern, oder das Earthship-Konzept für autarke Wohngebäude zeigen, wie Architektur aktiv zur Verbesserung des Stadtklimas und zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks beitragen kann. Diese Ansätze reflektieren ein neues Verständnis von Architektur, das die Grenzen zwischen Gebäude und Umwelt zunehmend auflöst.

Die Herausforderung für die zeitgenössische Architektur besteht darin, nachhaltige Lösungen zu finden, die gleichzeitig ästhetisch ansprechend und kulturell relevant sind. Wie können wir Gebäude schaffen, die sowohl den Anforderungen des Klimawandels gerecht werden als auch die lokale Identität und Geschichte respektieren? Diese Frage wird die Architektur in den kommenden Jahrzehnten maßgeblich prägen und zeigt, wie eng architektonische Entwicklungen mit gesellschaftlichen Wertvorstellungen verknüpft sind.

In der Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit und Klimawandel offenbart sich einmal mehr die Rolle der Architektur als Spiegel und Gestalter gesellschaftlicher Prozesse. Die Art, wie wir bauen, sagt viel darüber aus, wie wir leben wollen und welche Werte uns wichtig sind. Die Architektur der Zukunft wird nicht nur funktional und ästhetisch sein müssen, sondern auch eine Antwort auf die drängenden ökologischen Fragen unserer Zeit geben müssen.